Sommes-nous menacés d’un conflit nucléaire avec la Russie, comme beaucoup le craignent ? Deux réponses semblent se contredire, et pourtant sont complémentaires l’une de l’autre : pas de bombardements stratégiques, mais peut-être des bombardements tactiques. Un petit rappel en gros, avant de commencer : une frappe stratégique vise les centres vitaux de la puissance adverse, une frappe tactique ne vise que le champ de bataille.

Pas d’armes stratégiques…

Un bombardement stratégique est peu probable, parce que les puissances qui s’opposent dans la guerre ukrainienne, au nombre de quatre – Russie d’un côté, et de l’autre une Otan réunissant l’Amérique, la France et l’Angleterre – disposent toutes d’une capacité de seconde frappe, dite « de représailles », ce qui réduit à néant le gain que l’ennemi pourrait espérer d’une première frappe. Pour donner un exemple simple, imaginons que la Russie envoie une première frappe détruire Paris, voire tous les équipements indispensables en France : il resterait cependant aux Français des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) indétectables, portant chacun dans ses flancs 1000 fois la puissance d’Hiroshima et donc capables d’anéantir à leur tour tout ce qui compterait en Russie. Les Etats-Unis, la Russie, la France et la Grande-Bretagne ont à coup sûr cette capacité, la Chine pas encore ou beaucoup moins, car elle n’a pas de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins équipés de la technologie de la dilution : ses transporteurs de la mort sont localisables, et qui plus est, la mer qui borde ses côtes est peu profonde.

Ainsi pourrait-on imaginer, pour soulever une autre hypothèse d’école, une frappe nucléaire stratégique de l’Otan ou de la Russie sur d’autres puissances nucléaires de second rang comme l’Inde, le Pakistan ou la Corée du Nord – à supposer que l’arsenal nucléaire nord-coréen ne soit pas fictif, mais c’est un autre sujet – parce qu’il n’y aurait pas de possibilité de seconde frappe en retour. Tandis que dans la crise ukrainienne, chacune des parties en présence pourrait encore anéantir l’autre même après avoir été détruite. Tel est le paradoxe à ce niveau de puissance : l’outil de destruction devient un instrument de suicide collectif, ce que les Américains sous la guerre Froide appelaient MAD : mutual assured destruction, destruction mutuelle assurée, dont l’acronyme signifie en anglais « fou », ce qui exprime bien la crainte sans réserve qu’inspirait à nos aînés la bombe atomique.

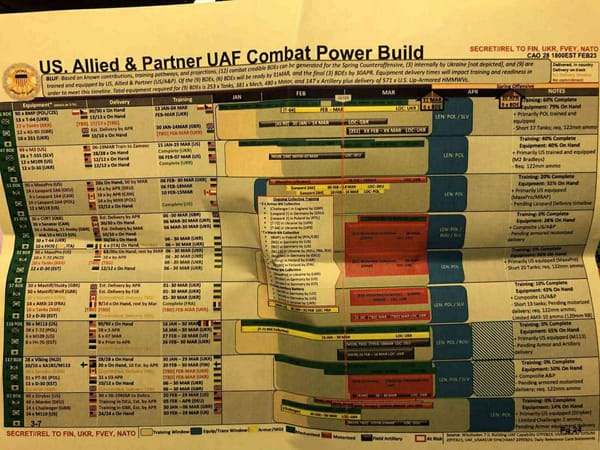

Si l’on s’en tient donc à ce constat, le projet de l’Amérique, c’est plutôt d’armer massivement l’Ukraine en espérant qu’à la longue, la Russie s’y enlisera, ou s’y épuisera au point de se voir réduite à une puissance régionale, incapable d’atteindre ses objectifs pour l’après-guerre. En quelque sorte, qu’elle remporte éventuellement une victoire, mais à la Pyrrhus. Le temps, donc, travaille contre elle, qui pourtant est obligée de conduire une guerre la plus économe possible de vies civiles, puisque son projet est de réunir à elle les populations russophones : c’est ce facteur temps que les Etats-Unis entendent exploiter. Remarquons en passant que ce calcul repose sur l’idée de se battre sur le terrain jusqu’à la dernière goutte de sang ukrainien, et non pas américain.

Mais par-delà ce qui peut en sortir – un démembrement de l’Ukraine, pays peu homogène auquel on arracherait l’est et le sud, tandis que la Pologne serait tentée, pourquoi pas, de récupérer la région de Lvov qui lui a été confisquée par l’URSS en 1939 – cette guerre présente d’autres risques collatéraux qu’il convient de ne pas négliger.

Mais en cas d’une extension incontrôlable des conflits…

Commençons par une possible extension du conflit, ce qui deviendrait peu à peu une troisième guerre mondiale. Le plus grave serait que la Chine profite du nouveau désordre mondial pour tenter l’aventure de son recouvrement de Taïwan, élargissant le théâtre de la guerre américaine – ou otanienne, ce qui est la même chose – aux dimensions du monde. Alors, même des pays comme ceux du Pacifique seraient entrainés dans un engrenage douloureux.

Ailleurs dans le monde, d’autres conflits pourraient se déclarer, profitant du fait que l’Amérique est occupée à combattre la Russie.

La Turquie pourrait monnayer sa loyauté otanienne en réclamant les eaux territoriales qu’elle rêve de prendre à la Grèce, voire se lancer à leur conquête en comptant que ses alliés de l’Otan seraient trop occupés ailleurs pour l’en empêcher.

Un pays allié de la Turquie, l’Azerbaïdjan, a relancé sa guerre contre l’Arménie, en faisant le pari que les difficultés de la Russie pourraient l’empêcher de la protéger. Rappelons que l’Arménie, ayant approuvé l’intervention russe dans le Donbass, pourrait également ne pas bénéficier d’un soutien occidental, en dépit du très puissant lobby arménien présent aux Etats-Unis et en France.

Nous voyons depuis quelques temps s’aggraver les tensions entre Tadjikistan et Kirghizstan, dont les frontières, pas moins fantaisistes que celles de l’Ukraine, ne correspondent pas aux revendications des peuples concernés : la Russie pourra-t-elle maintenir sa tutelle diplomatique sur ces régions naguère encore parties intégrantes de son ancien empire, si elle est trop occupée à l’ouest ?

Enfin, dans certains pays comme ceux du sud de la Méditerranée, la crise économique résultant de la rupture des approvisionnements venant des régions en guerre pourrait provoquer de graves soulèvements populaires et des vagues d’invasion migratoire vers l’Europe.

… la tentation d’utiliser des bombes tactiques

Cette multiplication des guerres pouvant être perçue par ceux qui la conduisent comme présentant un risque de se voir déborder par l’amplification des événements, tant dans le camp russe que dans le camp américain, on peut tout à fait imaginer que les grands décideurs d’aujourd’hui, appartenant à une génération qui n’a rien connu de la Deuxième guerre mondiale et qui, passant leur jeunesse sous la guerre Froide, ne comprenait pas toujours les frayeurs de leurs aînés, puissent franchir une ligne jusqu’alors taboue par excellence : l’utilisation des armes nucléaires ; non pas forcément les plus destructrices, mais celles, appelées « tactiques », de puissance moindre mais qui pourraient réduire à néant la progression d’une armée ennemie. Avant même l’intervention de la Russie dans la guerre ukrainienne, l’amiral Richard, né en 1959 (photo ci-dessus), placé à la tête du Commandement stratégique des Etats-Unis, ne cachait pas sa conviction que l’emploi d’armes nucléaires constituait une option raisonnable aujourd’hui. Il visait alors la Chine, impatiente d’imposer sa suprématie dans une région maritime allant de la Corée aux Philippines, mais aujourd’hui il peut viser également la Russie. Notons que cet amiral est un sous-marinier, ayant servi dans la seule arme absolue que l’on connaisse, le sous-marin indétectable, à propulsion nucléaire, donc bénéficiant d’une autonomie de plus d’un an. Ce qu’il convient de retenir de cette banalisation de l’emploi de l’arme nucléaire, fût-elle seulement tactique, c’est l’évolution funeste des mentalités, si l’on se souvient de la mise à pied en 1951 du général Mac Arthur, soupçonné d’avoir songé à l’utiliser pour venir à bout des Nord-Coréens et de leurs alliés chinois[1].

Du côté russe, à la différence de ce qui est admis en Occident – où seul le chef politique suprême peut juger de son opportunité – un chef militaire peut décider tout seul de l’emploi de la force atomique mise à sa disposition, s’il le juge nécessaire. Ce qui signifie donc, en principe – mais les principes ne sont pas toujours pratiqués – que le président Poutine pourrait n’être pour rien dans le déclenchement du feu nucléaire sur un théâtre réduit, tel un champ de bataille ; ce qui, évidemment, n’a rien de rassurant. Certes, on peut espérer que l’autorité naturelle de M. Poutine soit une garantie contre les emportements toujours possibles d’un subordonné de haut rang, mais rien ne permet de croire que ces emportements n’arriveront jamais, surtout de la part d’un personnel politique et militaire qui, travaillant sous ses ordres, est beaucoup plus anti-occidental qu’il ne l’est lui-même – ce qui, par parenthèse, rend dérisoire et contre-intuitif le souhait du président Biden de le voir renverser.

Pour conclure, souvenons-nous de cette leçon que l’histoire a toujours donnée : on sait comment commence une guerre, on ne sait pas toujours comment elle se poursuit, ni comment elle se termine. Sans devoir remonter loin dans le temps, c’est vrai de toutes les guerres de haute intensité, depuis la guerre Sécession, déclenchée un jour de 1861 par un bombardement qui n’avait fait aucun mort, sinon un cheval[2], jusqu’à la prise de Berlin en 1945. Les guerres intermédiaires peuvent s’analyser différemment – même si celle du Vietnam paraissait imperdable à son début – parce qu’elles ne sont pas totales et ne servent guère aujourd’hui qu’à nourrir le complexe militaro-industriel américain – dénoncé jadis par Eisenhower : peu importe au fond qu’elles soient perdues, pourvu qu’elles durent le plus longtemps possible. Ce qui est nouveau dans la guerre ukrainienne est qu’elle présente des risques d’engrenage jamais rencontrés depuis 1939, comme nous venons de le voir : c’est dans un tel contexte que des esprits peuvent s’échauffer à mesure que les contrariétés et les frustrations s’accumuleront. On a longtemps cru qu’une civilisation aussi humaniste que celle des Européens les retiendrait de commettre des crimes de guerre aussi inhumains que ceux des armées de Gengis Khan au XIIIe siècle, pourtant il eut Dresde, Hiroshima, pour ne citer que ces deux drames symboliques parmi les plus récents. De même, on a cru durant toute la guerre Froide que la bombe atomique était trop épouvantable pour qu’on ose l’utiliser : ce qu’en pense aujourd’hui l’amiral Richard, qui exprime à haute voix une pensée certainement partagée dans les deux camps, nous fait craindre le contraire.

[1] Notons que le général a démenti y avoir songé. Mais il n’eût pas été le seul, puisque le Gouvernement avait dépêché sur place neuf bombes Mark IV.

[2] C’est le fameux siège de Fort Sumter du 12 au 13 avril, pour déloger une garnison nordiste qui avait conservé cette place à l’entrée de la baie de Charleston malgré la sécession de la Caroline du sud : une sorte de Gibraltar nordiste.