Dans une publication récente, le philosophe russe Youri Alexandrovitch Kovalev esquisse l'idée d'une « union continentale » : La voie vers une société orientée vers le bien commun des groupes ethniques les plus divers passe par le modèle de l'économie sociale de marché - et par les expériences russes de transformation de la société.

« Untying the Ukrainian Knot : The Continental Union Project »[1] – ce texte de Youri Alexandrovitch Kovalev a été publié à la mi-septembre sur la plate-forme du Russian International Affairs Council. En tant que philosophe l’auteur s’intéresse au contraste civilisationnel entre la Russie et l’Occident au sein de l’Académie des sciences de Russie.[2] Si l’on tient compte de la mission fondamentale du Russian International Affairs Council[3] et du fait que ce texte a été publié en anglais et s’adresse donc à un lectorat international, il mérite donc un second regard.

L’ascension et la chute du « projet rouge »

Kovalev commence par préciser que le « nœud ukrainien » peut être résolu soit par le recours à la force, soit sans. Il précise également que dans son texte, il ne discutera que de la voie sans recours à la violence. L’auteur entre ensuite rapidement dans le vif du sujet :

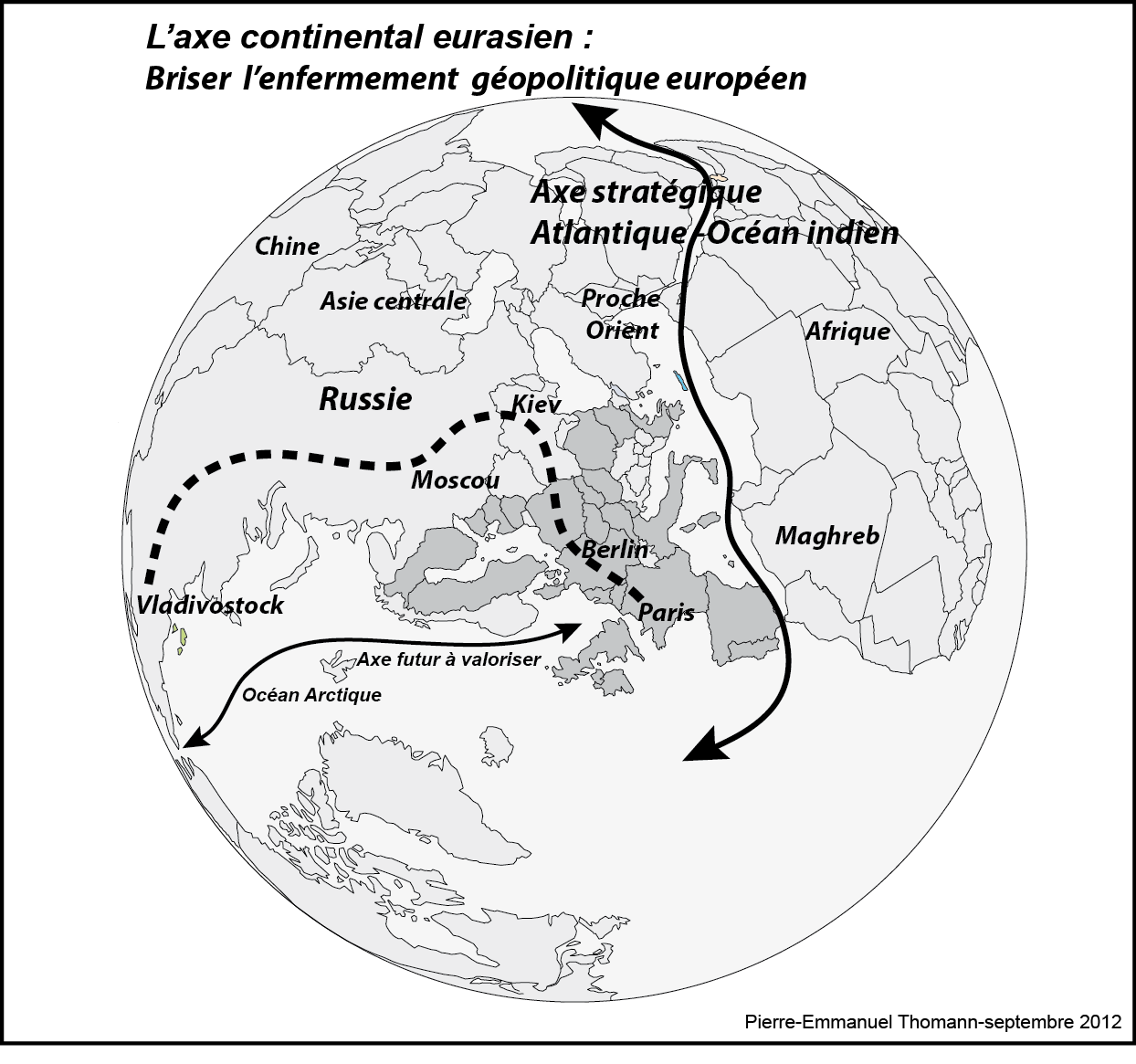

« La Russie doit proposer un nouvel agenda : un projet visant à établir une union d’Etats s’étendant de Lisbonne à Vladivostok. Pour paraphraser Karl Haushofer, j’ai appelé cela le projet d’Union continentale. De cette manière, les personnes qui y vivent, tout en appartenant à leurs propres groupes ethniques (différents), partageront en même temps une identité supra-ethnique commune. Ce sera l’un des principaux facteurs de la fin progressive de tous les conflits ».

Une fois ce pion planté, Kovalev déroule sa pensée, ne se privant pas de faire de nombreuses références – tout à fait intéressantes – à l’histoire et à la philosophie politique russes. Sa thèse d’introduction consiste à considérer les Lumières et le communisme comme les premières idéologies, non issues d’une religion, d’une société orientée vers le bien commun. Cette orientation vers le bien commun, le « service au prochain », est – selon lui – la condition de base pour le fonctionnement pacifique de sociétés prospères.

« Permettez-moi de souligner qu’il n’est possible de mettre fin à la haine, à l’injustice sociale, etc. dans un pays que si la majorité de sa population acquiert une tendance psychologique partagée à « servir les autres ». En d’autres termes, le simple fait d’avoir des « valeurs traditionnelles » est suffisant ici ».

Selon Kovalev, l’idée des Lumières, en exaltant l’individu, les droits de l’homme et la démocratie, a poussé les sociétés dans les mains de la consommation et de l’intérêt personnel. De ce fait, la société occidentale serait progressivement devenue « post-chrétienne » et aurait quitté le « corridor » des valeurs chrétiennes qui (avec toutes leurs réserves) ont constitué le troisième niveau de moralité (l’orientation vers le bien commun, ndlr) chez les individus.

Le philosophe s’intéresse ensuite de manière beaucoup plus approfondie (et avec de nombreuses références historiques) au communisme et à la question de savoir pourquoi cette idée a pu s’implanter précisément en Russie. Et il se penche avec au moins autant de passion sur les raisons de l’échec du « projet rouge », qui a ouvert la voie à l’établissement du socialisme soviétique.

Kovalev en arrive à la conclusion :

« Pour résumer ce qui a été dit, dans les termes du célèbre dissident yougoslave Milovan Djilas : dans les révolutions bourgeoises, souligne-t-il, les forces sociales qui devaient former une nouvelle société existaient déjà AVANT que la révolution n’éclate. La révolution en Russie a été la première dans l’histoire à Avoir créé une nouvelle société et de nouvelles forces sociales. C’est pourquoi, en Occident, les révolutions bourgeoises, après toutes les « déviations » et les « retours », ont inévitablement conduit à la démocratie, alors qu’en Russie, elles ont inévitablement conduit au despotisme ».

L’auteur est néanmoins convaincu que ces expériences russes de transformation sociale sont précieuses. Il maintient sa thèse selon laquelle il existe un mécanisme extra-religieux pour l’émergence d’une société orientée vers le bien commun.

« Dans ce cas, c’est à la Russie de lancer le projet. Toutefois, nous devons éviter de « marcher sur les mêmes rails ». Ainsi, la pleine réalisation de l’idéal communiste, comme on le sait, est impossible sans l’abolition de la propriété privée des moyens de production. Toutefois, le degré de maturité des conditions objectives et la maturité de la conscience de masse doivent être pris en compte. C’est pourquoi le modèle d' »économie sociale de marché » élaboré en Europe occidentale devrait en être le point de départ ».

La voie vers l’union continentale passe donc par une synthèse entre le modèle d’économie sociale de marché (développé en Europe occidentale) et les expériences et enseignements sociopolitiques acquis en Russie.

Une union continentale plutôt qu’un grand empire russe

On a l’impression que Kovalev est un partisan convaincu du communisme, mais que sa pensée est moins révolutionnaire qu’évolutive. Il estime que « l’idéal communiste » est au moins assez fort et convaincant pour attiser l’esprit communautaire dans les sociétés situées entre Lisbonne et Vladivostok et pour entamer pacifiquement le projet d’une « union continentale ».

C’est pourquoi il s’agit pour lui – en dernière analyse – de dépasser l’idée de l’économie de marché libre dans sa forme de capitalisme libéral. C’est là que les choses deviennent intéressantes, car Kovalev rejoint ici des penseurs critiques comme Thomas Piketty, Mariana Mazzucato ou Joseph Vogl.

Toutefois, l’article s’arrête précisément là et laisse en suspens des questions dont on aimerait discuter :

L’auteur s’adresse-t-il à une opinion majoritaire (ou du moins à une opinion susceptible de devenir majoritaire) dans la société russe, ou s’agit-il simplement d’une opinion individuelle ?

La référence à l’économie sociale de marché développée en Europe doit-elle être comprise comme un engagement en faveur des systèmes sociaux développés en Europe, et donc comme un rejet des systèmes sociaux anglo-américains ?

L’idée d’une union continentale peut-elle être comprise comme un rejet du modèle des États-nations souverains, et si tel est le cas, comment cela peut-il fonctionner en droit international ?

L’approche de Kovalev est en totale contradiction avec l’idée de la renaissance d’un grand empire russe. L’impérialisme a été reproché aux dirigeants russes par Emmanuel Macron[4] et Olaf Scholz[5] , notamment récemment dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations unies.

Ce texte mérite en tout cas d’être lu par tous ceux qui s’intéressent à l’histoire récente de la Russie, à la philosophie politique du communisme et au débat académique actuel en Russie sur ce thème. Le fait que ce texte soit publié en ce moment même sur la plateforme du Russian International Affairs Council est au moins aussi intéressant. Comme nous le savons, les Russes sont d’excellents diplomates. Il vaut donc la peine de lire les petits signes qui ne se révèlent souvent qu’entre les lignes.

Notes.

[1] https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/columns/riacdigest/untying-the-ukrainian-knot-the-continental-union-project/

[2] https://iphras.ru/kovalev.htm

[3] https://russiancouncil.ru/en/about/

[4] https://www.spiegel.de/ausland/uno-emmanuel-macron-wirft-wladimir-putin-imperialismus-vor-a-c42c7e44-8551-42c9-a291-bd24fb856394

[5] https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2162302-Scholz-wirft-Putin-blanken-Imperialismus-vor.html