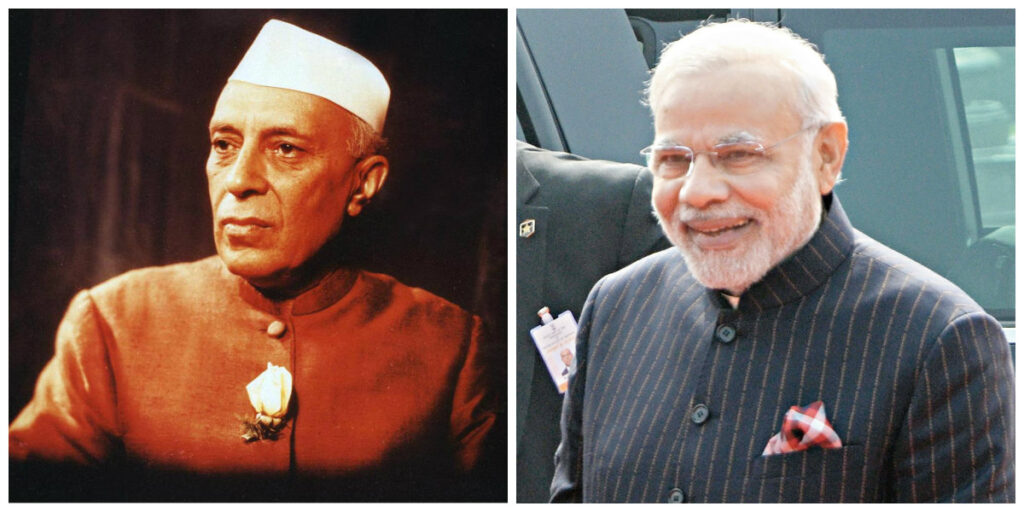

L’arrivée au pouvoir au XXIe siècle du Parti du peuple indien (BJP) conduit par Narendra Modi a remis en question les équilibres jusqu’alors respectés autant que possible par le Congrès national indien champion et héritier de l’indépendance pendant un demi-siècle. Aujourd’hui, la question se pose : l’Inde restera-t-elle toujours unie ?

Héritiers de l’Empire britannique

Quand l’Empire britannique des Indes se vit accorder par l’Angleterre son indépendance en 1947, le leader indépendantiste musulman, Mohamed Jinnah, homologue du leader hindou Jawaharlal Nehru, exigea que l’on procédât à la partition du pays en un Etat hindou (du moins à très forte majorité hindoue), l’Union indienne, et un Etat musulman, appelé Pakistan (le « pays des purs »), lui-même réparti entre un Pakistan occidental, avec sa capitale Karachi – remplacée vingt ans plus tard par la ville nouvelle d’Islamabad – et le Bengale oriental, renommé en 1956 « Pakistan oriental » pour renforcer l’unité politique artificielle de cette république musulmane coupée en deux par l’Union indienne sur deux mille kilomètres de large.

En-dehors de cette partition, douloureuse aussi bien moralement que physiquement (environ 1 million de morts dans des affrontements civils en 1947), l’Union indienne entendit recueillir l’héritage impérial des Britanniques. Le Raj[1] britannique avait rassemblé une myriade d’Etats différents parlant environ 234 langues ; le nouveau pouvoir, dominé par le Congrès national indien qui avait lutté pour l’autonomie d’abord[2], l’indépendance ensuite, ne voyait pas les choses différemment, et même exprima ses propres revendications territoriales avec la conscience tranquille, puisque l’opinion mondiale ne pouvait pas accuser une colonie à peine émancipée d’être impérialiste à son tour. Dès 1948 pourtant, l’Etat d’Hyderabad, peuplé alors de 16 millions d’habitants et presque aussi grand que la Roumanie, qualifié « d’ulcère dans le ventre de l’Inde » par Patel, le bras droit de Nehru, fut envahi par l’armée indienne ; son prince, le nizam Asaf Jah VII, contraint d’en reconnaître l’annexion. Déjà la guerre avait éclaté avec le Pakistan, qui devait durer jusqu’en 1949, pour la possession du Cachemire à majorité musulmane, l’Union indienne ayant refusé que l’on y organise un referendum. En 1951, profitant des difficultés rencontrées par la France en Indochine, elle se fit céder Chandernagor, dans le Bengale occidental, puis, trois semaines après Dien Bien Phû en mai 1956, obtint que le ministre français des affaires étrangères, Georges Bidault, invoquant « le mouvement général des choses », n’entérine le principe de la cession des quatre autres comptoirs, témoins de la présence française depuis le XVIIe siècle, au premier rang desquels Pondichéry. En 1961, Nehru envahit militairement l’Inde portugaise, vieille de 450 ans, puis y organisa une submersion démographique et religieuse destinée à effacer progressivement l’identité goanaise[3] : aujourd’hui, quand on visite les anciennes fortifications, on peut lire dans leurs espaces intérieurs des panneaux de propagande visant à faire croire au peuple – très majoritairement immigré ici – que la population goanaise de souche se battait unanimement pour le rattachement à l’Union, ce qui n’est pas vrai. Mais en 1961 plus que jamais, la mode était aux décolonisations européennes, personne ne pouvait concevoir que l’Inde ait tout simplement substitué un impérialisme à un autre. En 1971, l’Union indienne a profité des tensions entre le Pakistan occidental et le Pakistan oriental – celui-là victime, il est vrai, d’une centralisation absurde depuis Islamabad – pour appuyer militairement la sécession de cette province bengalie, devenue Bangladesh. En 1975 enfin, elle a annexé le royaume himalayen du Sikkim – qui en 1947 avait pourtant rejeté par referendum l’intégration à l’Union. Pourtant sa frustration territoriale demeure, en particulier devant la Chine qui a conquis le Tibet en 1952 et s’est ainsi rendue maîtresse d’un château d’eau alimentant toute la vallée du Gange jusqu’en Indochine, soit près d’un milliard d’habitants. Son programme nucléaire militaire s’explique par son souci de tenir tête à l’autre géant démographique, tandis que l’arsenal nucléaire pakistanais ne vise qu’à dissuader l’Union indienne d’une nouvelle attaque.

Du Congrès national indien au BJP

Jusqu’à l’aube du XXIe siècle, le Gouvernement de New Delhi était dominé par le Congrès national indien et sa dynastie issue de Nehru ; notamment sa fille Indira Gandhi – usant d’un homonyme conjugal sans lien avec le Mahatma[4], cependant bien commode pour la communication de masse ; mais avec l’accession au pouvoir de Narendra Modi, actuel premier ministre et chef du Parti indien du peuple (BJP), une « vague safran » a entraîné deux conséquences politiques majeures.

D’abord, elle a porté au pouvoir l’extrémisme hindou, multipliant par exemple les journées sans consommation d’alcool – voire l’interdisant carrément dans le Gujarat, Etat dont est originaire Modi – mais surtout se heurte à l’islam contemporain. Il convient, certes, de relier l’actuelle islamophobie hindoue à la résurgence d’un ressentiment historique profond. On ignore souvent que l’Inde a été jadis le théâtre d’invasions musulmanes de nature génocidaire : ce pays a connu huit cents ans de massacres dont l’histoire du monde n’offre aucun exemple sur une aussi longue période. Les survivants étaient réduits en esclavage et les mâles castrés ; de l’aveu même d’historiens musulmans comme Firishta (1560-1620), la population est tombée de six cents millions d’âmes à deux cents millions au milieu du XVe siècle, au moment où les Portugais accostaient. Et le fait de voir aujourd’hui l’Inde occidentale – l’ancien royaume de Poros qui avait affronté Alexandre – détachée du reste de l’Inde pour le seul motif qu’elle été convertie de force à l’islam, entretient la haine religieuse.

Ensuite, le BJP prétend consacrer la domination linguistique des Indiens du nord sur ceux du sud : l’hindi est considéré comme la langue officielle, bien que parlé par 40% seulement de la population, tandis que la pratique de l’anglais est en baisse dans les classes populaires, ce qui prive l’Union de sa seule langue commune possible. Certes, les langues classées immédiatement après l’hindi (le tamoul, l’ourdou) sont loin derrière, mais compte tenu de la masse des populations considérées, donc de leur capacité de résilience, on peut se demander si le sud acceptera toujours la domination du nord.

Et de fait, s’il est vrai que cette immense péninsule – grande comme l’Europe moins la Russie – a vu naître plusieurs empires : maurya, kouchan, gupta, moghol, et Raj britannique, cette unification ne fut complète, géographiquement parlant, qu’au temps du Raj, soit durant deux cents ans, et elle n’a pas toujours existé. Autrement dit, l’unité n’est nullement consubstantielle à l’Inde, et l’on avait bien raison, jadis, de parler « des Indes ». Aujourd’hui, sans nul doute, l’Union indienne, dont on connaît l’excellence de son élite, s’est hissée au rang des grandes puissances mondiales, mais, contrairement à la Chine où la majorité des Hans est écrasante, son unité est moins nationale que religieuse. Il n’est donc pas exclu que la politique exclusiviste de Modi ne finisse par se retourner contre elle.

[1] Le règne, nom que l’on donnait à l’empire britannique des Indes.

[2] N’ayant pas obtenu un statut de sujets à part entière de la couronne britannique, le Congrès s’était décidé pour l’indépendantisme en 1907.

[3] Les Portugais s’étaient croisés avec la population, y compris dans l’aristocratie coloniale qui était métisse. Le christianisme était plus présent qu’aujourd’hui.

[4] « La Grande âme », surnom de Mohandas Gandhi qui a été la figure spirituelle de l’indépendantisme.