L’échec américain en Afghanistan après vingt ans de guerre (2001-2021), faisant suite à celui des Russes (1979-1989), nourrit le mythe d’un Afghanistan « cimetière des empires », au motif que l’Empire britannique, en son temps, aurait également essuyé un échec tout aussi humiliant, ce qui n’est pas exact, comme le montre Yves-Marie Adeline. Notre auteur iconoclaste poursuit son investigation contrarienne de la géopolitique mondiale

Nous parlons d’un mythe

Un mythe en effet, parce que depuis l’antiquité, rien dans l’histoire ne vient confirmer une telle analyse. Ce pays – qui, jusqu’à ce que les Anglais le renomment « Afghanistan » en 1878, s’appelait la Bactriane – a été conquis par Cyrus II le grand, fondateur de l’empire perse achéménide, entre 545 et 540 AC. Il faut reconnaître que leur communauté de culture pouvait aider les choses : Zoroastre, réformateur du mazdéisme persan, était lui-même un Bactrien. D’emblée, la soumission fut complète, et la région, austère et montagneuse, a souvent servi de pays d’exil pour les récalcitrants de l’Empire perse : Hérodote raconte que Darius Ier y déporta des Grecs de Cyrénaïque : « Ce prince leur donna des terres dans la Bactriane, avec une bourgade qui subsiste encore maintenant et à laquelle ils donnèrent le nom de Barcé »[1]. Mais nous savons que son successeur Xerxès – celui qui subit une défaite navale décisive à Salamine contre les Grecs – avait des Bactriens dans ses troupes. L’arrière-petit-fils de Cyrus, Artaxerxès, écrasa une révolte générale en 462 AC, conduite par l’un de ses frères, un satrape du pays.

La conquête de l’Empire perse par Alexandre au siècle suivant confirme que la Bactriane n’était en rien un pays imprenable, mais seulement une province éloignée du pouvoir central. C’est un satrape de Bactriane, Bessos, qui crut se faire aimer d’Alexandre en assassinant son maître Darius III en juillet 330 AC, ce qui lui valut d’être châtié et la province entièrement soumise en 327 AC.

Pénétrée par le bouddhisme, puis par les mahométans dévastateurs – le dernier acte de leur destruction est le dynamitage des statues géantes de Bamiyan en mars 2001 – la région a traversé les siècles en accueillant des ethnies dont la diversité est une caractéristique fondamentale : un premier groupe aujourd’hui est constitué de Pachtounes, qui sont l’épine dorsale des Talibans, un deuxième de Tadjiks (le fameux commandant Massoud était l’un d’eux), puis les Ouzbeks et les Hazaras ; mais d’autres encore, en tout plus d’une dizaine de langues parlées, et un mode de gouvernement princier fondé sur l’harmonisation entre les tribus.

La Bactriane n’a pas mieux résisté à d’autres invasions, notamment celle des Mongols au XIIIe siècle. Mais pour ne s’en tenir qu’au choc avec l’Occident, une nouvelle page est écrite par son voisinage avec l’Empire britannique des Indes, constitué dans la seconde moitié du XVIIIe siècle quand l’influence des Anglais s’y est substituée à celle des Français à l’occasion de la guerre de Sept ans[2]. Dans un contexte de rivalité anglo-russe – la Russie s’étendant en Asie centrale et se rapprochant dangereusement des Indes britanniques – une révolution de palais à Kaboul assied sur le trône Mohamed Khan, qui se rapproche des Russes pour faire contrepoids à l’Angleterre en raison de la protection britannique étendue au Penjab, un voisin encombrant qui vient d’annexer Peshawar, ville pachtoune[3] : un jeu de dominos classique dans l’histoire des guerres. Inquiets devant la perspective de l’établissement d’un protectorat russe touchant la frontière occidentale de leur empire, les Anglais conduisent une première guerre anglo-afghane entre 1839 et 1842. A la suite de quoi la population se soulève et l’affaire tourne au désastre : la mission britannique est massacrée en novembre 1841, les Anglais évacuent Kaboul en janvier 1842 et sont anéantis à Gandamak : plus de 16.500 morts et un seul survivant, le chirurgien William Brydon, dont l’échappée et son retour en haillons en territoire britannique évoquent irrésistiblement le personnage de Carnehan dans la nouvelle de Rudyard Kipling, L’Homme qui voulut être roi, qui paraîtra une cinquantaine d’années plus tard. Cet événement est sans doute le premier à faire naître l’idée trompeuse d’une sorte de malédiction dont devrait souffrir toute invasion de l’Afghanistan. Pourtant, la riposte britannique ne s’est pas fait attendre : dès l’été suivant, les Anglais y reviennent, reprennent Kaboul en septembre et incendient le bazar. Certes, ils ne restent pas sur place, mais ont voulu ainsi peser sur l’avenir.

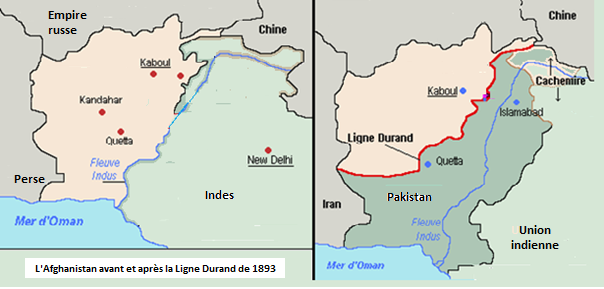

Et en effet, une deuxième invasion anglaise en novembre 1878 aboutit dès le mois de mai suivant à un nouveau traité qui donne satisfaction à l’envahisseur : l’émirat est renommé « Afghanistan » et sa politique extérieure sera décidée à Londres. Ce succès n’est pas seulement militaire, mais aussi diplomatique, parce que les Anglais poursuivaient des objectifs précis. L’emprise britannique est tellement lourde qu’en 1893, Londres dessine une nouvelle frontière à l’ouest de leurs Indes : la « Ligne Durand »[4], qui est certainement à l’origine de bien des difficultés actuelles, car non seulement elle prive l’émirat de tout accès à la mer d’Oman, mais elle lui arrache à l’est des territoires pachtounes pour les intégrer au Raj britannique[5].

Notes

[1] Enquêtes IV, 204.

[2] Le Traité de Paris de 1763 n’a plus laissé que cinq comptoirs à la France.

[3] Aujourd’hui au Pakistan, mais originellement afghane.

[4] Du nom de Henry Mortimer Durand, diplomate britannique né aux Indes.

[5] En août 1919, l’Angleterre occupée par la question irlandaise et les difficultés d’après-guerre accorde son indépendance entière au royaume d’Afghanistan.

Au moment de l’indépendance des Indes en 1947, le leader nationaliste musulman Jinnah obtient la partition de l’Empire entre une Union indienne dominée par les hindous et, à l’ouest[1], un « Pakistan »[2] musulman reposant sur aucune base nationale, mais seulement religieuse : la langue officielle, l’ourdou, n’y est parlée que par 8% de la population. L’Afghanistan est alors le seul pays à refuser de voter l’admission du nouvel Etat à l’ONU, pour protester contre la perpétuation d’une injustice dont les Anglais avaient été les premiers auteurs.

L’invasion du pays par la Russie communiste[3] en 1979 fait apparaître une difficulté stratégique majeure : pays montagneux, l’Afghanistan offre la possibilité aux Pachtounes majoritaires de communiquer aisément avec leurs frères installés au Pakistan voisin, et d’y installer des bases de repli.

Notes

[1] Pour la commodité de l’exposé, nous évacuons la question du Pakistan oriental ayant pris son indépendance en 1971 sous le nom de Bangladesh.

[2] Ce nom est un néologisme signifiant en ourdou « le pays des purs ».

[3] Nous n’évoquons pas ici les causes de cette invasion, qui n’intéressent pas notre sujet.

Ainsi, à cause de la Ligne Durand, tout conflit actuel en Afghanistan ne peut être réglé que s’il inclut le Pakistan dans l’équation. Durant les premières années de cette guerre, la contre-guerilla russe fut plutôt efficace, jusqu’à ce que le président américain Reagan décide d’équiper les rebelles de missiles individuels Stinger, arme absolue contre les aéronefs ennemis.

L’effondrement du communisme en Europe, et concomitamment celui de l’Empire russe, ont mis fin à cette guerre de dix ans qui a forgé la conscience combative de l’islam et transformé le pays en base arrière de son terrorisme : le départ des Russes sera suivi d’une guerre civile gagnée par les Talibans en 1996.

Quand les Etats-Unis à leur tour ont envahi le pays en octobre 2001, la question stratégique s’était encore aggravée : non seulement le Pakistan dans ses régions pachtounes pouvait continuer de servir de basse arrière aux rebelles, mais il était devenu en 1998 une puissance nucléaire… Les 35 milliards de dollars versés par l’Occident depuis 2001 pour convaincre cet Etat de lutter contre les rebelles afghans n’ont servi qu’à financer leur guerre : les Américains l’ont su parfaitement, mais ne pouvaient pas prendre le risque d’élargir le théâtre des opérations au Pakistan complice.

De surcroît, la politique américaine manquait d’objectif clair. Elle prétendait faire la guerre « au terrorisme », mais le terrorisme est une forme de guerre, pas un ennemi identifié. Le souci de précaution – compte tenu de l’alliance pétrolière avec les monarchies du Golfe – commandait de ne pas désigner l’ennemi pour ce qu’il est. A ce flou de l’objectif s’ajoutait l’idéologie : il est possible qu’en rappelant le roi Zaher Shah (1914-2007), naguère chassé du trône en 1973 par un cousin aidé par l’Union soviétique, les conquérants eussent trouvé quelqu’un capable d’incarner l’unité. Mais comment oser restaurer une monarchie quand on est américain ? Enfin, l’armée a montré ici les mêmes faiblesses que partout ailleurs où elle s’installe, ne cherchant pas à fréquenter la population, vivant en milieu fermé, important sa nourriture, consacrant la plus importante ligne budgétaire de sa logistique non militaire à ses climatiseurs, dans ce pays où la température oscille entre -15° l’hiver et 50 l’été. Ajoutons encore le trafic de l’opium, dont l’Afghanistan est le premier producteur mondial, de quoi générer des appétits contradictoires… Autant de facteurs complémentaires qui ont conduit la première armée du monde à déplorer 3.000 morts, des dizaines de milliers de blessés, ayant englouti en vingt ans 2.000 milliards de dollars en pure perte, sinon peut-être pour le perfectionnement de son armement conventionnel.

Les différents échecs militaires américains essuyés depuis plus de cinquante ans, non seulement ont renforcé le mythe d’un Afghanistan « cimetière des empires », mais plus généralement ont fait émerger l’idée dangereuse qu’une guerre ne peut plus être gagnée par une grande puissance contre une petite. Or, l’Amérique, et d’autres avec elle, ont prouvé dans un passé pas si lointain qu’elles pouvaient conduire des guerres totales, impitoyables et décisives. Si l’Amérique n’a pas vaincu la Corée du nord dans les années cinquante, c’est par peur de déclencher une guerre nucléaire, qui par sa nature même pouvait tourner à l’anéantissement mutuel. On peut dire la même chose du Vietnam. Cette contrainte n’existait pas en Afghanistan, certes : ce sont d’autres raisons qu’il faut invoquer pour comprendre l’échec, nous en avons abordé quelques-unes. Mais il reste de cette affaire un énorme malentendu. Le monde croit que les grandes puissances ne peuvent plus gagner de guerre, en confondant l’absence de moyens avec l’absence de volonté intelligente. Plus cruelles seront les désillusions de ce monde si, un jour, une grande guerre éclate dans toute son ampleur…